好奇心を究め、発見を共有する

この社会では何が起きていて、この先どうなるのか。そして、自分には何ができるのか。

自分が興味を持てる分野から社会と向き合い、夢中になって楽しんだ成果を共有する。

それが自修館独自の必修探究授業「C-AIR(シー・エア)」プログラムです。

C-AIRプログラムで育む力

変化と協調に向け、探究を通じて、社会を動かす力

Change and Collaboration - oriented Agency through Inquiry and Research(C-AIR)

C-AIRプログラムは一般社団法人三菱みらい育成財団が主催する「心のエンジンを駆動させるプログラム」に採択されています。

本校の紹介ページはこちら

先生に聞いてみた!

どうして学ぶのか?どうやって学ぶのか?保護者の疑問に先生が答えます!

-

6年間の探究プロセス

1〜2年生

社会の見方を知るための

グループ学習

伊勢原市の行政や研究機関、大学(産業能率大学・神奈川工科大学・横浜薬科大学・東京農業大学)と連携し、情報収集をしながらポスターやスライドでプレゼンテーションを行うグループ学習を実施。

探究活動のサイクルを習得するとともに、社会に対する自分なりの視点を養っていきます。

3〜4年生

社会とつながるための

学術ゼミ

12の学術分野ごとのゼミに分かれ、一人ひとりが決めたテーマについて基礎調査を繰り返しながら認識を深める本格的な課題研究に挑戦します。探究テーマは「自分らしい社会とのつながり」を考えることを重視し、外部の施設や企業への取材も行いながら探究を深め、論文にまとめていきます。

2021年度から3年生以上は学校管理のEメールを活用できるようにしており、生徒自ら大学や企業・団体とメールを介したやりとりを行っています。テレビ会議システムの普及により、オンライン上で国内外の外部の方々と対話をする生徒も増えています。

12の学術ゼミ

12 SEMINARS

-

人文社会系

言語・文学

政治・経済学

地理・歴史学

外国語・国際関係学

-

総合系

情報・データ科学

スポーツ・健康科学

-

理工・生物系

数学

工学

化学

数理科学

物理学

生物学

5年生

社会に働きかけるための

発展研究

これまで身につけた資質や知識を活かし「社会への参画」や「多様な人々との協働」を念頭にテーマを構想し、研究や活動を通して自分らしく社会に働きかけていきます。グループ・個人研究など研究スタイルや、発表の形態もテーマに合わせて自由に選ぶことができます。

6年生

社会の今後を見通すための

挑戦研究

選択制授業で自由課題による探究活動を行うことができます。指導教員のアドバイスのもと今後の社会が「どうなるか」「どうあるべきか」を見通す視点に立ち、オリジナルな着想に基づく先進的・挑戦的な取り組みを目指します。

生徒に聞いてみた!

具体的にはどんな6年間を過ごすのか?生徒の実際の探究活動を振り返ります!

-

-

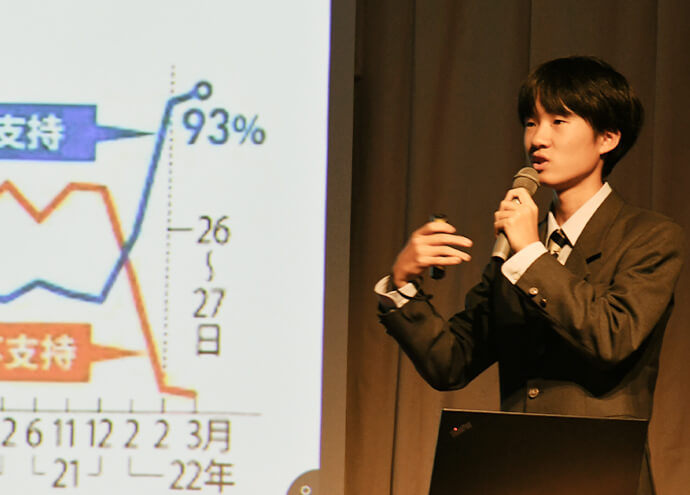

6年生 石毛 寛大さんの

探究活動1~2年生 グループ学習

同じテーマでも過程が異なり

考え方の多様性を知る1年次は伊勢原の農業振興について市役所にインタビューし、2年次は人と生物の関わりについてグループ探究し、調査や考察を議論。視点や調査方法は自由で、グループでの意見交換を通して考え方の多様性を学びました。3~4年生 学術ゼミ

情報・データ科学ゼミで

「ICT教育」の論文を執筆担当の先生方に方針や内容を相談しながら、情報技術や電子機器を活用したICT教育について探究。ICT教育の発展には本質的な指針と表面的な更新が必要だと考察し、教育の在り方と情報化の調和が重要だと結論づけました。5年生 発展研究

ゼミでの探究を活かし

ICTでの労働の最適化を探究センサーやAIが組み込まれたデータ収集を行う構造物であるスマート・ストラクチャ技術を探究。働き手不足解消に向けたスマート・ストラクチャ技術の導入は、社会問題の解決に寄与する賢い街づくりを構築すると考えました。これから

今まで得た知見を活かし

社会に向き合っていく現代日本が抱える諸問題について情報技術を活用した対策を講じるため、過程を意識した探究を行うことができました。これからも情報分野の見解をより深めていきながら、あらゆる物事を考察する目を養い続けていきたいです! -

6年生 城所 沙和さんの

探究活動1~2年生 グループ学習

メンバーと話し合う中で

探究に熱が帯びるようになる1年次は伊勢原の観光をテーマに大山の文化について市役所へインタビュー調査を実施。2年次は地震をテーマに専門家へアポイントを取ってインタビュー調査を実施。メンバーと話し合う機会が増え、探究に熱が帯びてくるようになりました。3~4年生 学術ゼミ

言語・文化ゼミに所属し、

仏教と現代の心理構造を比較論文を読んだりデータを集めたり、探究に関する認識を深める中で仏教の心理思想である唯識に心を惹かれ「唯識心理思想の価値」をテーマに論文を執筆。先生やメンバーからの質疑応答をもとにプレゼンをブラッシュアップしていきました。5年生 発展研究

“心理”から“人生”へ

論文のテーマは「最期」自分らしい“最期”を妨げる原因の1つに「家族など患者の身の回りの人の意識不足」があると知り、周囲の人々の寄り添い方を探究。死への準備教育や死生学をテーマにしたデス・エデュケーションを導入したターミナルケアを提案しました。これから

自分が抱いた興味を

他者にも伝えていきたい身の回りのことにあまり興味のなかった私が、探究を通して日常のニュースや出来事に興味を持ち調べるようになれたのが大きな成長だと感じます。これからは自分の興味関心が相手の興味関心につながるよう、上手く伝えられる人になりたいです。

-

生徒の声

-

探究テーマ

「笑い」の心理と効果

成果を発表することも、

探究の一つわたしはDVDを買って見るほどお笑い芸人さんが大好きなので「人が笑うメカニズム」と「笑いの効果」をテーマに決めました。2年生まではグループワークが中心だったのですが3年生からは個人研究になるため、自分で物事を決めて進める力や、台本なしでプレゼンテーションを行う力が身についてきました。文献調査や自分の考えをまとめるのは想像以上に大変でしたが、発表を見てくれた人たちが褒めてくれたときは大きなやりがいを感じました。

3年生 佐藤 桃さん

-

探究テーマ

コオロギ食を日本で普及させるには

テーマは自由、

だからこそ成長できる今までは宇宙に関する探究を行っていたのですが、昆虫食というまったく新しい分野でも今まで培ってきた力で論文を書き上げることができたので、楽しみながら自分の成長を実感することができました。また、生活の中で感じた身近な疑問について探究したので、今までよりもレベルの高い仮説をもとに、お店の方へのインタビューをしたり実際にコオロギを飼育してみたり、色々な調査を通して今までよりも深く探究することができたと思います。

5年生 佐藤 瞭悟さん

本校は創立当初(1999年)から「探究」の授業を全国に先駆けて導入していました。

その実績を踏まえ、創立20周年を機に「探究」をバージョンアップして立ち上げたのが 「C-AIRプログラム」です。

6年間、それぞれの発達段階に応じた課題に挑戦することで「変化の激しい社会」でも、

それに対応しながら課題を解決し、人々との「協調」を志向できる生徒の育成を目指します。