自分も、他者も、深く理解する

コミュニケーション力

社会において求められるのは、スキルや知識だけではありません。

自修館では、高い達成意欲を持ち、相手の立場で物事を考え判断することで多くの人を巻き込み、

大きな成果を成し遂げられる”人間的魅力”を支える「EQ」の高い生徒を育成します。

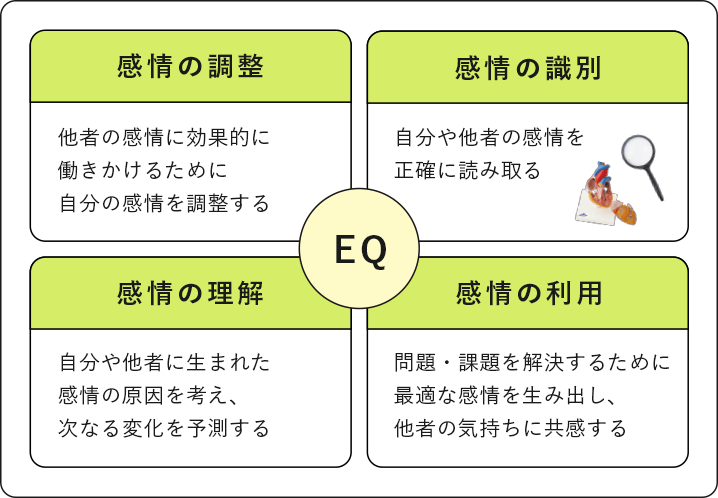

EQ(Emotional Intelligence Quotient)とは?

「心の知能」や「感情知性」と言われる、心に関する”識別管理能力”のことです。具体的には以下の 4 つの要素で構成されます。

先生に聞いてみた!

なぜEQを高めるのか?EQはどう高めるのか?保護者の疑問に先生が答えます!

-

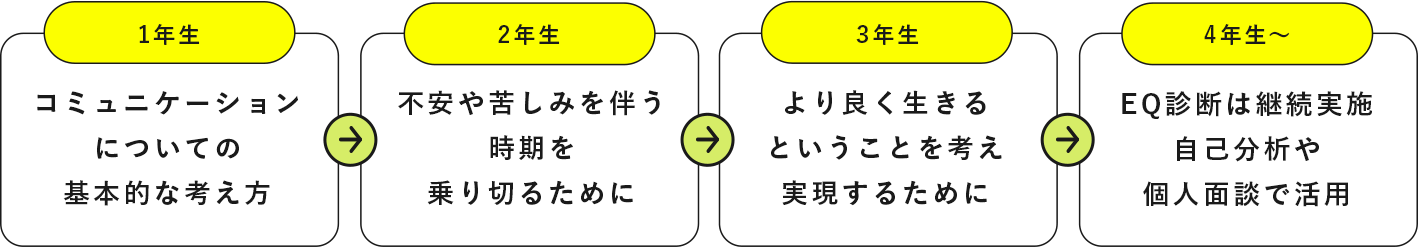

EQを開発するためのプログラム

SS授業 - セルフサイエンス

EQそのものの理解を深めるだけでなく、学期に1回実施されるEQ診断の結果をもとに、

こころの特徴の分析を進めながら発達段階に応じた指導を実践します。

EQ診断では、さまざまな状況を想定した場面において選択した「行動」から、どのようなEQを発揮しているかを推測する行動特性検査を行います。

その結果に基づき、アンカー教員のもと各担任が週 1 回の授業を実施。一人ひとりに応じたトレーニングを生徒とともに考え実践するだけでなく、ロールプレイなどのさまざまな活動を通して、自分と他者の認知の違いやそれに伴う感情、行動の違いを再確認することで最適化を図ります。

SS授業の実践例

EQ診断プロファイリング

(フィードバック)

EQ診断の結果を分析し、

自分自身のEQ開発に取り組みます。

-

授業の流れ

-

-

STEP 01

「現在のストレス状況」を知る ~こころの状態~

こころの「元気度」を確認します。

環境の変化や体調不良、周囲との人間関係など、上がり下がりの原因を明確にし、対策を考えます。 -

STEP 02

「自分らしさを」知る ~性格・特性~

学校生活だけでなく、日常生活における自分とも向き合い、性格や特性について確認します。

-

STEP 03

「現在のEQ発揮状態」を知る ~EQ能力~

自己自覚能力、他者察知力、感情語彙力、感情抑制力、感情総出力、それぞれについて自分がどのようにEQを発揮しているかを確認していきます。

-

STEP 04

「現在のEQ発揮状態」を高める ~EQ能力~

必要な時に必要なEQを使えるように準備をすることが大切です。

開発指標、具体的な行動計画、2か月後になりたい自分などの計画を立て、その結果を共有しながら”応援してくれる人”を決めます。 -

STEP 05

EQ開発期間 ~2か月やってみよう~

EQ開発シートにデイリートレーニングの結果を記録していきます。週の振り返りや応援者からのコメントも記入し、自分自身でPDCAサイクルを回してEQ開発を行っていきます。

-

アサーショントレーニング

バーバル(言語的)/ノンバーバル(非言語的)コミュニケーションの理解を深め、自分の気持ちを適切に伝える方法を学びます。

※アサーション…自分の主張をしっかりしながらも、相手を傷つけないコミュニケーション方法のこと。

-

授業の流れ(バーバルコミュニケーションについて)

-

-

STEP 01

現状の確認

シチュエーションに応じて、自分が発する言葉をワークシートに記入します。(例:清掃の時間、教室内のモップをかけているときに、どいてくれない友人に対して何と言うか)

-

STEP 02

アサーションについての理解

言葉の選び方によっては攻撃的になったり、嫌みになったりすることを理解しながら、アサーションが「非威圧的」かつ「直接的表現」であることをマトリックスを用いて理解します。

-

STEP 03

アサーティブな言葉遣いを知る

アサーティブになりやすいと言われるI(アイ)メッセージ※による発信や肯定的表現の方法、具体的な表現の方法、また依頼や断りの基本パターン、DESC 法※※について理解します。

※「○○してほしい!」と相手の行動を制限するのではなく、「私」を主語にして自分の感情を相手に伝え、判断は相手に任せるコミュニケーション方法のこと。

※※DESC 法 …「Describe:描写する」「Explain:説明する」「Specify:提案する」

「Choose:選択する」のことで、アサーティブな表現になりやすいコミュニケーション方法のこと。 -

STEP 04

実践

自分の感情を気持ちよく発信しながら、相手も気持ちよく受け入れられるように、ワークシートに最初に記入した自分の発する言葉を修正します。

-

実際の成長プロセスを見る

EQを学ぶと、学校生活でどのような変化があるのでしょうか?

-

-

6年生 白坂 沙椰さんのEQ

EQ診断

意外にも自己認識の

力があると知り、驚く診断を受ける前は自分の気持ちや考えを深く理解するのが苦手だと思っていました。しかし、感情理解が苦手なのではなく無意識のうちにコントロールしていたのだと知り、感情にもっと意識を向けるようになり、落ち着いて状況を判断する力がついたと感じています。1st STAGE

相手の感情にも目を向け

思いやりを持って行動できるようにグループワークでは、診断結果を共有しながらお互いの性格や感情の傾向を知ることでより円滑なコミュニケーションの取り方を学びました。また、ロールプレイではストレスの対処法や適切な感情表現を練習することで自分と相手の感情・思考を客観視する大切さを学びました。2nd STAGE

自分も相手も大切にすることで

人間関係がよりスムーズになるこれまでは「相手がどう感じるか」を優先しがちでしたが、無理に周囲に合わせるのではなく、自分の本音も大切にするバランスをうまくとれるようになりました。その結果、他者とのコミュニケーションが自然で心地よいものになったと感じています! -

6年生 山田 晄生さんのEQ

EQ診断

意外にも自己主張が強く

頑固なタイプだと知り、驚くEQ診断を受けて驚いたのは、自分が認識していた性格と差があったことです。私は意外にも頑固者らしいのですが、その一方で最後まで責任を持って物事に意欲的に取り組むタイプでもあると知り、少し安心したのを覚えています。1st STAGE

日常生活の場面を想像し

自分の行動を仲間と練習EQ診断の結果に基づいて自分を客観視していきます。ロールプレイでは、さまざまな事例をもとに「自分ならどう動くか」を考えるなかで、自分がどのようなタイプかを再認識しながら行動を最適化する練習を行えるので実生活でも役立つ学びになりました。2nd STAGE

感情に対して一度立ち止まり

冷静に対処できるようになった自分が何かに対して怒ってしまったとき、今までは感情に任せていたのですが「どういう行動をとればいいか」と考えた後に動くようになれたのは、自修館でのEQ教育があったからこそだと思います。入学前よりも、客観的に自分を見られるようになったと感じています!

-

生徒の声

自修館には、生徒が企画・運営を行う機会がたくさんあります。

SS授業で学んだコミュニケーション力を存分に活かし、クラスメイトや先輩・後輩と協力しながら

“全ての人が楽しむための工夫”を夢中になって探究します。

-

仲間がいたから、得られた自信。

生徒会では、生徒主導のイベントに関する企画・運営をはじめ、予算会計やボランティア活動、年度によっては校則の改訂や制服リニューアルといった取り組みに関わることもあります。私が生徒会長を志したのも、直接自分の手で学校を良くしていける点に強い魅力を感じ「大きなことに挑戦してみたい」と思ったことがきっかけでした。就任後は会長として朝礼や式典でスピーチする機会も多く、回数を重ねるうちに段々と自信がつき、最近は人前でも動じないようになってきました。仲間と共に協働しながら多くの人を巻き込み行動してきた経験をもとに、社会に出てからもさまざまなことに挑戦していきたいです。

生徒会長 5年生 篠原 拓仁さん

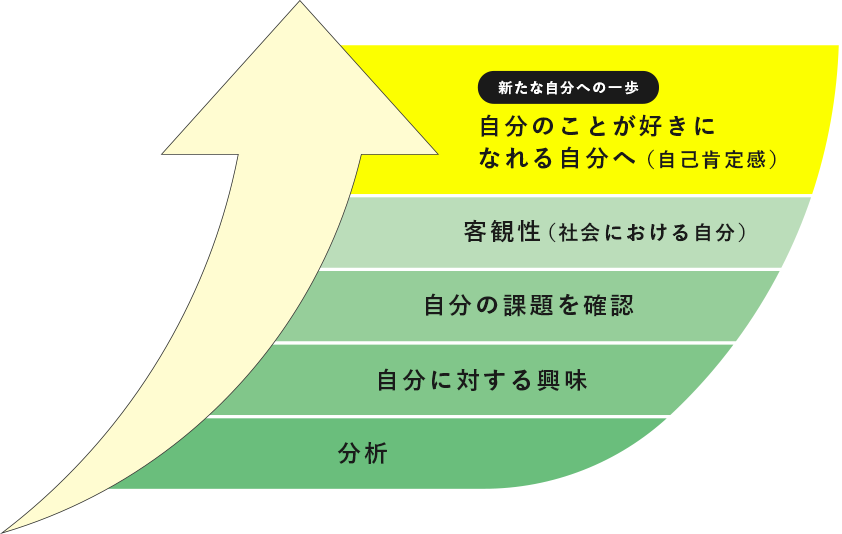

人間は、日々さまざまな感情を抱き、それに伴ってさまざまな行動をとります。しかしながら、「イライラ」という感情が生じたときに、怒鳴る人もいれば、冷静に対処する人もいるように、似たような感情を抱きながらも、すべての人が同じ行動をとるわけではありません。

EQ は「人の行動を決定づける、感情と行動の間にあるフィルター」のような役割を担っているので、EQを高めることで結果的に「自分の行動が変化していく」ということになります。